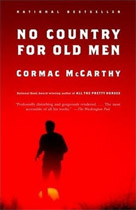

C’era una volta l’America

L’obiettivo è puntato sulla frontiera americana, in Texas, al confine con il Messico. Anni ottanta o giù di lì, non credo che faccia molta differenza. Un uomo solo e minuscolo immerso in un paesaggio grandangolare maestoso e indifferente. Lewelyn Moss è a caccia di antilopi quando incappa sulla scena ormai consumata di una carneficina: un regolamento di conti tra bande di narcotrafficanti. Ci sono le jeep foracchiate da colpi di armi da fuoco, c’è la droga, ma soprattutto ci sono corpi martoriati e coperti dall’odore greve del sangue rappreso. Manca solo un tassello e Moss, reduce dal Vietnam, saldatore di professione che vive in una roulotte, lo trova poco distante; è una valigetta contenente qualcosa come due milioni di dollari. Non c’è neanche da pensare cosa farne. Sarà retorico e scontato dirlo, ma è proprio così: questo è l’inizio della fine.

L’obiettivo è puntato sulla frontiera americana, in Texas, al confine con il Messico. Anni ottanta o giù di lì, non credo che faccia molta differenza. Un uomo solo e minuscolo immerso in un paesaggio grandangolare maestoso e indifferente. Lewelyn Moss è a caccia di antilopi quando incappa sulla scena ormai consumata di una carneficina: un regolamento di conti tra bande di narcotrafficanti. Ci sono le jeep foracchiate da colpi di armi da fuoco, c’è la droga, ma soprattutto ci sono corpi martoriati e coperti dall’odore greve del sangue rappreso. Manca solo un tassello e Moss, reduce dal Vietnam, saldatore di professione che vive in una roulotte, lo trova poco distante; è una valigetta contenente qualcosa come due milioni di dollari. Non c’è neanche da pensare cosa farne. Sarà retorico e scontato dirlo, ma è proprio così: questo è l’inizio della fine.

Si scatena una corsa fino all’ultimo respiro. Un fuggitivo e due inseguitori. Uno è lo sceriffo Bell, un uomo “vecchia maniera” che crede sia ancora possibile salvare un paese in cui si è persa traccia di ogni morale. L’altro è lo psicopatico e impronunciabile Chigurh, un folle assassino che non ha altra legge al di fuori di sé, convinto di modellarsi a immagine e somiglianza di Dio, ma è il Dio dell’antico testamento, feroce e vendicativo, pronto a punire ogni passo falso, portavoce del destino, ignorante della redenzione messianica.

Nel romanzo di McCarthy l’essere umano è un atomo impazzito fuori controllo, e le terre di confine diventano il desolato teatro di una scena primaria sanguinaria e ancestrale. Il genere western, tradizionalmente riferito agli ideali libertari e civilizzatori su cui si basava la nascita degli Stati Uniti, si mescola con un thriller ad alta tensione e trasfigura fino a mutare il sogno della frontiera in un incubo dalle tinte foschissime, nel quale si impone una legge di natura violenta e disumana. In un paesaggio dominato da uomini che per loro stessa ammissione non hanno l’anima, gli unici portatori di valore sono afflitti dalle colpe di un passato mitizzato che non potrà tornare e nostalgie di un paese che forse in realtà non è mai esistito. “Non si ricomincia mai daccapo. Ecco qual è il problema. Ogni passo che fai è per sempre.”

Il testo scorre come la pellicola di un film, e non per niente i fratelli Coen hanno deciso di portarlo sul grande schermo. I dialoghi serrati sono degni del miglior Hemingway. Scarno fino all’osso, vengono tolti via perfino i segni di interpunzione per introdurre il discorso diretto; non servono, sono un peso, e bisogna lasciare indietro tutto ciò che non serve in questa corsa contro il tempo. Secco, arido, teso, sono tutti aggettivi comuni, mentre io vorrei descrivere la scrittura di McCarthy usando le parole dell’autore stesso: “Qualunque cosa può essere uno strumento. Cose piccole. Cose che non noteresti neppure. Passano di mano in mano. La gente non ci fa caso. E poi un giorno si fanno i conti. E dopo niente è più come prima. Be’, uno dice. È solo una monetina. Per esempio. Non ha niente di speciale. Di cosa potrebbe essere uno strumento? Vedi qual è il problema.  Che si separa l’atto dalla cosa. Come se le parti di un certo momento della storia fossero intercambiabili con quelle di un altro momento. Come potrebbe essere? Be’, è solo una monetina. Sì. È vero. Siamo sicuri?”

Che si separa l’atto dalla cosa. Come se le parti di un certo momento della storia fossero intercambiabili con quelle di un altro momento. Come potrebbe essere? Be’, è solo una monetina. Sì. È vero. Siamo sicuri?”

L’autore

Cormac McCarthy, nato nel Rhode Island nel 1933, è cresciuto in Tennessee, dove ha frequentato l’università, abbandonandola due volte. Entrato nel ’53 nell’Air Force, vi è rimasto per quattro anni. Ora vive a El Paso, Texas, lontano dal clamore: non concede interviste e non frequenta gli ambienti letterari e mondani. Con il primo capitolo della trilogia della frontiera (composta da Cavalli selvaggi, Oltre il confine e Città della pianura) ha conquistato il National Book Award.

A cura di Michele Marcon

in libreria ::