Ascensore per l’inferno

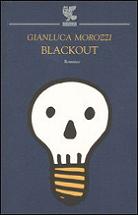

In molti mi avevano parlato di questo libro. Tanto da farmene venire voglia. Appena avuto in mano mi sono ricordata di un vecchio testo di critica letteraria che analizzava “le soglie del libro”, ovvero tutti gli aspetti che precedono il testo, la storia, e che in qualche modo lo condizionano nella fruizione del lettore. Ovviamente si parlava anche della copertina come varco fondamentale. Questo Blackout è un caso di perfetta armonia fra testo e copertina: non solo l’immagine è gradevole all’occhio, ha anche uno stretto rapporto col testo che ci troverete dietro. Un campo blu scuro dove emerge netto un disegno, semplice ed efficace, come lo stile di Morozzi: una lampadina che diviene teschio. Elettricità e morte. Se ancora non sapeste la storia, basterebbe questa specie di marchio ad attirare la vostra attenzione fra i mille libri esposti. Ma se aveste bisogno di conoscere meglio quello che avete pescato dal mucchio, allora vi basterà leggere le prime pagine per capire che la copertina vi aveva suggerito bene.

Aldo Ferro sta pulendo il suo coltello insanguinato sotto l’acqua del rubinetto. Canticchia Don’t be cruel di Elvis. È chiaro che è soddisfatto di sé per il lavoro che ha fatto, anche se ancora non ci è dato di sapere di che si tratti. Siamo di notte, in una baracca isolata fuori Bologna. Delle coperte oscurano le finestre e una lampadina (sì, una lampadina) pende nuda dal soffitto. È l’unica fonte di luce, sotto la quale troviamo un ragazzo addormentato. Legato a una sedia. Il nostro Aldo è sudato, perché siamo ad agosto, perché ha lavorato sodo per quel lavoretto di precisione. Tutt’a un tratto ci troviamo in una scena delle Iene di Tarantino. La scena. Quella del taglio dell’orecchio. Eh sì, ad Aldo è piaciuto molto quel film. Si è immedesimato in quel sadico che canticchiava tagliuzzando il poliziotto. Ma Aldo ci è rimasto male, perché alla fine non si vedeva nulla. Lui, invece, nei suoi snuff movies fa vedere tutto. Ci mette cura e perizia. Luci, dialoghi e azioni sono tutte calcolate. Gli attori li trova nel suo locale. Ne sceglie uno, lo narcotizza e se lo porta nella baracca. Oggi il protagonista è Alex. Lo ha scelto per la sua maglietta dei Sex Pistols. Per Ferro non esiste musica all’infuori di Elvis, figuriamoci se può provare rispetto per un gruppo che disprezzava il Re. Oggi Ferro e Alex giocheranno a mascherarsi. Ferro indossa la maschera di Darth Maul, l’ha presa fra i giochi di suo figlio. Alex ne ha una molliccia a fianco che aspetta di essere usata.

«Prende tra pollice e indice la maschera molliccia appesa al bracciolo. Sposta il fascio di luce dalla faccia di Alex, gli mostra la maschera sotto la luce della lampadina. – Sai cos’è questa?

Alex non parla per un po’, poi dice: – No.

- Mai letto Garth Ennis? Preacher? Texas o morte?

- No.

- No, eh? Leggi solo manga, te, massimo qualche Dylan Dog, giusto? Guardala bene. Non ti ricorda niente? Non ricordi quando l’hai vista l’ultima volta?

- No -, deglutisce Alex.

- Non l’hai vista, per esempio, ieri mattina? Mentre ti pettinavi, ti lavavi i denti? Mentre ti guardavi allo specchio?

Alex realizza, lentamente, molto lentamente.

Gli occhi verde Irlanda si spalancano. Poco a poco. In un contrasto pittorico con la carne viva.

Mentre guarda il suo viso penzolare tra il pollice e l’indice di Aldo Ferro.»

Questo è l’inizio del capitolo dedicato a Ferro, uno dei tre protagonisti di questa storia. Insieme a lui Claudia e Tomas. Ognuno dei tre viene introdotto e accompagnato fino al punto in cui tutti entrano nello stesso ascensore, luogo in cui si svolgerà l’intera storia. Mentre sono in salita verso le loro destinazioni, un improvviso blackout li blocca fra l’undicesimo e il dodicesimo piano. I telefonini non prendono, l’allarme non funziona, dietro alle porte c’è il muro del vano. Non hanno nessuna via di uscita, devono aspettare che qualcuno li tiri fuori. Il punto è quanto devono aspettare.

Questa è la premessa per un thriller serrato, claustrofobico e angosciante. Morozzi usa sempre il presente, per far sentire sulla pelle del lettore le azioni descritte e per non far diminuire il ritmo serrato di questa narrazione, scandito da frasi brevi e paratattiche. La forza dello stile di Morozzi è che non è per nulla evocativo. È talmente asciutto che rende difficile la creazione di immagini corrispondenti alla lettura. Noi non vediamo, non immaginiamo ciò che descrive, o almeno riusciamo a farlo solo parzialmente. L’orrore sta proprio nelle parole che non hanno immagine nella nostra mente. Il quadro non si compone, ma si rivela nella stringa delle lettere che insieme si compongono a creare qualcosa di inimmaginabile e terrificante.

Ma. Sì, c’è un ma.

La storia ti inchioda alle pagine e bevi il libro in un sol sorso. Però. Però ha qualche smagliatura, soprattutto nel finale a sorpresa, che, ovviamente, non vi svelo. Non solo è stirato, ma è anche buttato lì, con poca attenzione, risolto con troppa velocità. Dopo aver gustato il ritmo, il peso delle parole, i dettagli del dialogo per costruire i personaggi, soprattutto Ferro, si rimane un po’ delusi di leggere in poche pagine un finale così importante.

E poi. Due osservazioni. Il pubblico è saturo di questo tipo di storie, al punto che, non dico che diventi prevedibile ogni svolgimento, però perde il mordente qualsiasi finale a sorpresa, qualsiasi colpo di scena, fa effetto per pochi minuti e lascia ancora la voglia. Questo perché il thriller, il giallo e il noir sono fra i generi più battuti negli ultimi anni, sia al cinema che in letteratura.

La seconda osservazione è di carattere più generale, più che altro è una domanda: perché per vendere libri, per farsi conoscere, un autore deve scrivere un thriller, un giallo o un noir? Mah.

A cura di Francesca Arceri

in libreria ::