Epica o Etica

Epica e desiderio di Andrea Giordano ********

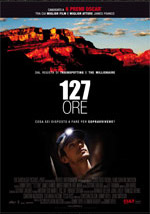

Dopo il trionfo planetario di The Millionaire, che conquistò 8 Oscar, tra cui miglior film e regia, Danny Boyle fa di nuovo centro. 127 Hours, nuovo lavoro del regista inglese, racconta la straordinaria e reale esperienza avvenuta nel Canyonlands National Park (era il 2003) all’escursionista americano Aron Ralston, che dopo essere rimasto intrappolato per oltre cinque giorni da un masso, si auto amputò parte del braccio destro per liberarsi.

Dopo il trionfo planetario di The Millionaire, che conquistò 8 Oscar, tra cui miglior film e regia, Danny Boyle fa di nuovo centro. 127 Hours, nuovo lavoro del regista inglese, racconta la straordinaria e reale esperienza avvenuta nel Canyonlands National Park (era il 2003) all’escursionista americano Aron Ralston, che dopo essere rimasto intrappolato per oltre cinque giorni da un masso, si auto amputò parte del braccio destro per liberarsi.

Anticipiamo che la storia, raccontata dallo stesso Ralston nel libro Between a Rock and a Hard Place, alla fine ha un risveglio felice, pur lasciando un profondo segno nel protagonista (che oggi vive normalmente grazie ad una protesi multiuso). Nei lunghi momenti in cui rimase intrappolato in un crepaccio (127 ore appunto), Ralston ebbe la forza di realizzare una sorta di diario, riprendendosi con una videocamera, scattando foto così da lasciare un testamento per amici, parenti ed eventuali soccorritori, annotando pensieri, dubbi e rimorsi. Nella sua lunga solitudine il protagonista raziona cibo e acqua, si difende dalla pioggia (che nel cunicolo dov’è finito diventa torrente), dal freddo della notte, riesce addirittura ad essere autoironico, ma soprattutto scandisce il tempo, cercando di ingegnarsi per liberarsi, ma quando, ormai disidratato, capisce che non c’è più niente da fare, prende la decisione estrema di amputarsi l’arto con un coltellino. Una storia che umanamente ha davvero dell’incredibile, ma che forse solo un autore intelligente come Boyle poteva riuscire a rappresentare. E anche se la pellicola ripercorre fedelmente la storia originale, risaltano alcuni temi cari al regista: basterebbe citare le allucinazioni e le claustrofobie di Ralston, simili in tutto e per tutto al Mark Renton in crisi d’astinenza di Trainspotting (1996)

Se la pellicola funziona a perfezione non è solo merito della regia e della sceneggiatura di Boyle (ottimo il suo adattamento con il fedele Simon Beaufoy), coadiuvato da un ottimo lavoro di montaggio, di fotografia, fino alla colonna sonora (ancora A.R. Rahman) e a una canzone, quella cantata anche da Dido (If I Rise), suggestiva ed avvolgente. In questo scenario, brilla la luce di James Franco, già ottimo interprete in Milk (2008) e Urlo (Howl, 2010), qui bravissimo nel calarsi fisicamente e mentalmente nella parte del climber.  Nella tragedia che lo condanna, Franco diventa un eroe epico, capace di sconvolgere il pubblico ricorrendo sì al coraggio, ma anche ad una forza interpretativa che è sinonimo di lucidità ed incredibile padronanza del corpo e della voce. Una storia individuale, ma che in realtà tocca tutti, un po’ come quella di Christopher McCandless in Into the Wild di Sean Penn, anche se l’epilogo lì fu (purtroppo) ben diverso. Il desiderio di libertà, la natura di fondo, che a un certo punto si ribella, intrappola, soffoca e non lascia scampo. Talvolta, però, la voglia di vivere è più forte di qualsiasi altra cosa.

Nella tragedia che lo condanna, Franco diventa un eroe epico, capace di sconvolgere il pubblico ricorrendo sì al coraggio, ma anche ad una forza interpretativa che è sinonimo di lucidità ed incredibile padronanza del corpo e della voce. Una storia individuale, ma che in realtà tocca tutti, un po’ come quella di Christopher McCandless in Into the Wild di Sean Penn, anche se l’epilogo lì fu (purtroppo) ben diverso. Il desiderio di libertà, la natura di fondo, che a un certo punto si ribella, intrappola, soffoca e non lascia scampo. Talvolta, però, la voglia di vivere è più forte di qualsiasi altra cosa.

Etica ed estetica di Sara Sagrati ****

Diciamolo forte e chiaro: Danny Boyle è uno che la macchina da presa la sa usare, eccome. E tanto per continuare con i complimenti, James Franco è un grande attore e finalmente ha avuto la possibilità di dimostrarlo. In 127 ore, storia vera del drogato di adrenalina Aron Ralston, Boyle confeziona un’ipertrofica ma claustrofobica discesa nell’inferno della sopravvivenza umana dove il volto e il braccio di James Franco sopportano ogni tipo di privazione.

Interessante? Certo. Riuscito? Probabilmente colpirà il grande pubblico, farà inorridire, impietosire, spaventare (quindi funzionare), ma in che modo? Buttandoci addosso ogni tipo di frustrazione, orrore, menomazione e allucinazione possibile, frullando etica ed estetica per i propri fini di entertainment. Liquidi corporali scorrono vero lo spettatore (manco fosse un film in 3D), menomazioni in primo piano, suoni di tendini e ossa e carni maciullate, allucinazioni e voli pindarici di fasulla libertà verso i propri cari, le proprie mancanze, i propri rimorsi e bibite energetiche (con tanto di product placement per non farsi mancare niente) lasciate colpevolmente in auto. E così una storia avventurosa, vera e catastrofica, si trasforma in caso umano da tv del pomeriggio sul piano dell’etica del racconto, confezionata da grande produzione di Hollywood per l’estetica della messa in scena. Volutamente strabordante, con una macchina da presa sempre in movimento nonostante la necessità narrativa di stringere e chiudere sul protagonista,  alla fine a James Franco rimane l’incarico più difficile: renderci partecipi della sorte di un ragazzino viziato ed egoista, un handicappato emotivo che ha bisogno di perdere un braccio per comprendere che la condivisione sia l’unica strada verso la felicità.

alla fine a James Franco rimane l’incarico più difficile: renderci partecipi della sorte di un ragazzino viziato ed egoista, un handicappato emotivo che ha bisogno di perdere un braccio per comprendere che la condivisione sia l’unica strada verso la felicità.

E nonostante Franco ce la metta tutta, rimane il fastidio per l’occasione mancata: aver tramutato quello che poteva essere un thriller claustrofobico in una banale operetta morale dove, e scusate il gioco di parole, il morale della favola è «quando vai a fare una gita nel deserto in solitaria, ricordati il coltellino svizzero e avvisa i tuoi cari su date e destinazione». Ci voleva tanto?

A cura di Andrea Giordano

in sala ::