Ritorno al punk

Coniato negli anni Settanta, probabilmente ad opera di quel geniaccio di Lester Bangs, il termine punk ha gradualmente perso ogni specificità arrivando a includere nella sua vasta ala tutto e il contrario di tutto. Basti pensare che ultimamente qualche giornalista musicale di alta caratura (gente che scrive sui quotidiani nazionali, per capirci), ha buttato nel calderone gente come i Finley e i Tokio Hotel. Tendenzialmente, l’immagine che l’uomo medio ha del punk è quella ormai ascesa agli onori degli altari della smorfia disgustata di Sid Vicious. Un’icona non da poco, ma che rappresenta una e una sola corrente all’interno del genere: quella inglese di fine anni Settanta, già portata sullo schermo da Julien Temple con The Great Rock ‘n’ Roll Swindle (1980), celeberrimo mockumentary in cui Malcolm McLaren, allora manager dei Sex Pistols, ci spiega come si può incanalare la rabbia adolescenziale di un’intera generazione al fine di sfruttarla per fini commerciali.

Coniato negli anni Settanta, probabilmente ad opera di quel geniaccio di Lester Bangs, il termine punk ha gradualmente perso ogni specificità arrivando a includere nella sua vasta ala tutto e il contrario di tutto. Basti pensare che ultimamente qualche giornalista musicale di alta caratura (gente che scrive sui quotidiani nazionali, per capirci), ha buttato nel calderone gente come i Finley e i Tokio Hotel. Tendenzialmente, l’immagine che l’uomo medio ha del punk è quella ormai ascesa agli onori degli altari della smorfia disgustata di Sid Vicious. Un’icona non da poco, ma che rappresenta una e una sola corrente all’interno del genere: quella inglese di fine anni Settanta, già portata sullo schermo da Julien Temple con The Great Rock ‘n’ Roll Swindle (1980), celeberrimo mockumentary in cui Malcolm McLaren, allora manager dei Sex Pistols, ci spiega come si può incanalare la rabbia adolescenziale di un’intera generazione al fine di sfruttarla per fini commerciali.

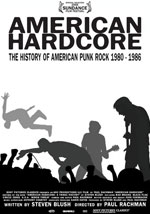

Fatta questa premessa, vi invito gentilmente a scordarvi per tutta la durata di questo articolo la “grande truffa del rock and roll”. American Hardcore, infatti, ci presenta quella che è l’altra faccia del punk: il movimento hardcore americano degli anni Ottanta. Un incendio durato poco più di cinque anni, nato in California (beh, lì nasce praticamente tutto) e quindi  diffusosi fino a Washington, a New York e al Canada. Una scena compatta e di spessore, che ha visto nei Black Flag i suoi esponenti più noti e nei Bad Brains i suoi alfieri musicalmente più dotati. Soprattutto, un fenomeno genuino, generato dal disagio adolescenziale, propagatosi in assenza di copertura mediatica o investimenti discografici e quindi scomparso quasi da un giorno all’altro non perché fosse “passata la moda”, ma perché – con la disillusione per la riconferma di Reagan alla guida del Paese – erano venuti meno i presupposti politici e sociali che lo animavano. Un po’ come se lo skate raccontato da Stacy Peralta in Dogtown and Z Boys (2001), lavoro per certi versi molto simile a questo, fosse scomparso subito dopo gli anni d’oro delle piscine svuotate per evitare di finire preda degli sponsor.

diffusosi fino a Washington, a New York e al Canada. Una scena compatta e di spessore, che ha visto nei Black Flag i suoi esponenti più noti e nei Bad Brains i suoi alfieri musicalmente più dotati. Soprattutto, un fenomeno genuino, generato dal disagio adolescenziale, propagatosi in assenza di copertura mediatica o investimenti discografici e quindi scomparso quasi da un giorno all’altro non perché fosse “passata la moda”, ma perché – con la disillusione per la riconferma di Reagan alla guida del Paese – erano venuti meno i presupposti politici e sociali che lo animavano. Un po’ come se lo skate raccontato da Stacy Peralta in Dogtown and Z Boys (2001), lavoro per certi versi molto simile a questo, fosse scomparso subito dopo gli anni d’oro delle piscine svuotate per evitare di finire preda degli sponsor.

Tra gli aspetti più interessanti del documentario girato da Richard Bachman, vale la pena di sottolineare come lo stile e la costruzione filmica rispettino alla perfezione quelli che sono stati i capisaldi dell’hardcore: ritmo, velocità e messaggi espliciti lanciati come petardi su uno stagno ghiacciato. Ogni aspetto del fenomeno viene risolto sistematicamente con una tranche che comprende elementi  di infografica che contestualizzano geograficamente quello di cui si sta parlando, spezzoni di video d’epoca, immagini stile “memorabilia” ed estratti di interviste realizzate con i protagonisti del periodo, il tutto montato nel modo più rapido e indolore possibile. Ne risulta una visione serrata, avvincente e soprattutto appagante. In poco più di un’ora e mezza il regista riesce infatti a sintetizzare efficacemente tutto quello che c’è d’importante da sapere sull’argomento e a ingenerare nello spettatore il desiderio di recuperare tutti i dischi dell’epoca e lanciarsi in un pogo violento contro l’armadio della cameretta. Vista la confusione terminologica a cui accennavo poche righe fa, e viste le tristi sorti del punk nel terzo millennio, possiamo ben dire che di un lavoro di questo genere c’era assolutamente bisogno.

di infografica che contestualizzano geograficamente quello di cui si sta parlando, spezzoni di video d’epoca, immagini stile “memorabilia” ed estratti di interviste realizzate con i protagonisti del periodo, il tutto montato nel modo più rapido e indolore possibile. Ne risulta una visione serrata, avvincente e soprattutto appagante. In poco più di un’ora e mezza il regista riesce infatti a sintetizzare efficacemente tutto quello che c’è d’importante da sapere sull’argomento e a ingenerare nello spettatore il desiderio di recuperare tutti i dischi dell’epoca e lanciarsi in un pogo violento contro l’armadio della cameretta. Vista la confusione terminologica a cui accennavo poche righe fa, e viste le tristi sorti del punk nel terzo millennio, possiamo ben dire che di un lavoro di questo genere c’era assolutamente bisogno.

A cura di Marco Valsecchi

i dispersi ::