Intervista a Filippo Pennacchio

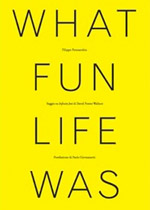

È da poco stato pubblicato da Arcipelago Edizioni il primo saggio italiano su David Foster Wallace dopo la prematura morte dello scrittore americano. L’autore è Filippo Pennacchio, neo-dottore con una tesi sul romanzo americano degli ultimi dieci anni e giovane ricercatore. L’abbiamo incontrato per parlare del suo libro What Fun Life Was. Saggio su Infinite Jest di David Foster Wallace, ma abbiamo finito col discutere di letteratura, di postmodernismo e di molti altri temi interessanti.

È da poco stato pubblicato da Arcipelago Edizioni il primo saggio italiano su David Foster Wallace dopo la prematura morte dello scrittore americano. L’autore è Filippo Pennacchio, neo-dottore con una tesi sul romanzo americano degli ultimi dieci anni e giovane ricercatore. L’abbiamo incontrato per parlare del suo libro What Fun Life Was. Saggio su Infinite Jest di David Foster Wallace, ma abbiamo finito col discutere di letteratura, di postmodernismo e di molti altri temi interessanti.

Buongiorno dott. Pennacchio, inizierei con una domanda per rompere gli indugi sul suo saggio e sull’opera di D.F. Wallace. Per chi non avesse letto Infinite Jest e si trovasse di fronte al suo libro: riesce a comprimere lo “scherzo infinito” di Wallace in poche righe?

Credo sia difficile rispondere, forse impossibile. Forse un’opera come Infinite Jest non si può riassumere compiutamente: è per sua natura restia a farsi delimitare. In parte, certo, perché si tratta di un’«opera mondo» – o iperromanzo che dir si voglia –, ricchissima e ambiziosa sotto tutti i punti di vista, ma forse anche perché la sua essenza più intima, il suo sostrato più profondo risulta in certo senso impalpabile, difficilmente penetrabile attraverso un discorso sintetico. Potrei tentare, detto questo, di descrivere tutte le possibili ed eventuali declinazioni e sfaccettature, ma ancora, probabilmente, non sarei riuscito a sintetizzare a dovere lo specifico del romanzo. Fuor di dubbio una cosa è certa: con Infinite Jest Wallace ha realizzato un’opera dal respiro talmente ampio da permettere a noi tutti, in qualche modo, di riconoscerci o di rispecchiarci in essa.

Wallace diceva che la lingua è tutto ciò che abbiamo per descrivere noi e ciò che ci circonda, e un po’ sulla stessa scia di De Lillo ha scritto mirabilmente: “let language shape the world”. Crede che l’enciclopedica opera di Wallace riesca a dare forma al mondo?

Sì, credo di sì. In Wallace più che in molti altri scrittori contemporanei (e non solo) si avverte una fiducia profonda nel potere, inteso in senso lato, della lingua, ovvero nella possibilità che attraverso di essa sia possibile rendere tutta la complessità umana e quindi, per traslato, del mondo. Quando con un termine riduttivo e per lo più inadeguato si parla di massimalismo a proposito della scrittura di Wallace, credo che bisognerebbe, in realtà, partire proprio da qui: la prosa magmatica, torrenziale, a tratti persino ostica che modella la sua scrittura, è nient’altro che un modo di rendere la complessità del mondo, di palesarla apertamente, in certo modo di esaurirla. Certo lo stesso Wallace pare consapevole della natura “strumentale” della lingua stessa, del suo essere, per certi versi, limitata eppure indispensabile. In un passaggio di uno fra i suoi racconti più belli, Caro vecchio neon, il protagonista e narratore riflette piuttosto chiaramente  su questa apparente contraddizione: nella vita di una persona, dice, quello che avviene dentro è troppo veloce, immenso e interconnesso, e alle parole non rimane che limitarsi a tratteggiarne ogni istante, al massimo una piccolissima parte. Eppure, continua il personaggio, la lingua è tutto ciò che abbiamo per cercare di capire ciò che avviene a livello elementare e per cercare di instaurare qualcosa di più vasto o più significativo e vero con gli altri. La lingua è insomma lo strumento che consente davvero di dare forma al mondo, e assieme di stabilire un contatto significativo, empatico con il lettore. È anche a partire da una simile constatazione e/o impostazione che discende l’enciclopedia di Wallace. Un’enciclopedia che però, attenzione, per essere tale deve, sulla scia dei flaubertiani Bouvard e Pécuchet, comprendere tutto, quindi, nel nostro caso, anche (soprattutto) le mille ossessioni della vita contemporanea, i farmaci e le droghe, i McDonald’s e i marchi della cultura commerciale e via dicendo: tutto, a rigore, può essere enciclopedizzabile. Di più, probabilmente: l’enciclopedia contemporanea è fatta soprattutto di cose inutili, da scarti – come suggerito dall’Eliot della Waste Land –, da residui, da “infinite facezie”, per l’appunto.

su questa apparente contraddizione: nella vita di una persona, dice, quello che avviene dentro è troppo veloce, immenso e interconnesso, e alle parole non rimane che limitarsi a tratteggiarne ogni istante, al massimo una piccolissima parte. Eppure, continua il personaggio, la lingua è tutto ciò che abbiamo per cercare di capire ciò che avviene a livello elementare e per cercare di instaurare qualcosa di più vasto o più significativo e vero con gli altri. La lingua è insomma lo strumento che consente davvero di dare forma al mondo, e assieme di stabilire un contatto significativo, empatico con il lettore. È anche a partire da una simile constatazione e/o impostazione che discende l’enciclopedia di Wallace. Un’enciclopedia che però, attenzione, per essere tale deve, sulla scia dei flaubertiani Bouvard e Pécuchet, comprendere tutto, quindi, nel nostro caso, anche (soprattutto) le mille ossessioni della vita contemporanea, i farmaci e le droghe, i McDonald’s e i marchi della cultura commerciale e via dicendo: tutto, a rigore, può essere enciclopedizzabile. Di più, probabilmente: l’enciclopedia contemporanea è fatta soprattutto di cose inutili, da scarti – come suggerito dall’Eliot della Waste Land –, da residui, da “infinite facezie”, per l’appunto.

Nel suo saggio afferma che con Wallace c’è un messa in crisi del paradigma postmodernista, ma, appunto, lo scrittore si avvale di tecniche narrative care al postmodernismo per abbracciare fluidamente la realtà. E’ una contraddizione? E se siamo posteri della posterità del postmodernismo, secondo lei a che punto è arrivata la letteratura? Siamo forse giunti al loop?

Questo è un tema enorme e sul quale è facile fraintendersi, generare equivoci, soprattutto considerato che qui in Italia la questione del postmoderno è stata, per l’appunto, spesso fraintesa, talvolta affrontata con eccessive riserve (forse anche a causa del largo ritardo con il quale la si è approcciata), motivo di irrisolte querélles critiche. Occorrerebbe innanzitutto intendersi su cosa intendiamo nel momento in cui parliamo di letteratura postmoderna – e non è una questione di lana caprina –, perché, sembra sin troppo ovvio dirlo, dentro ci sta tutto e niente: sotto l’etichetta di “postmoderno” è stata fatta rientrare buona parte della produzione artistica del secondo Novecento, spesso nemmeno indagando a fondo lo specifico delle opere in questione. Per dirne una, Burroughs, Barth e Pynchon sono tre autori solitamente considerati postmoderni, eppure tra loro intercorrono distanze tali che accomunarli sotto un’unica etichetta risulta davvero operazione riduttiva e, per certi versi, fuorviante. È necessario, credo, affrontare la questione in maniera più articolata, più fluida, magari anche più disinvolta, senza reticenze di sorta, più attenta insomma alla concretezza e all’unicità dei testi in esame. Ma, vedi, mi sto dilungando… Tornando a Wallace: io credo che Infinite Jest, al pari di altri lavori dell’autore, possa essere letto come romanzo in senso lato “postmoderno”, per lo meno dal punto di vista stilistico-formale. Tuttavia, parte del suo specifico consiste nel proporre  un nuovo modo di rapportarsi alla storia letteraria e alle tradizioni (quindi anche a quella postmoderna) che in essa si sono radicate. L’ha detto molto bene Rick Moody, rispondendo a una domanda in cui gli si chiedeva quale fosse la tradizione dietro la sua scrittura: “l’idea modernista che tutto è possibile, l’idea postmoderna che ormai tutto è già stato detto, l’idea post-postmoderna che, dal momento che tutto è già stato detto, tutto è permesso”. Se le cose stanno così – e io credo che le parole di Moody colgano molto bene l’approccio alla scrittura di molti suoi “colleghi” – credo non ci sia nessuna contraddizione, anzi: ci si libera dalla necessità, tipica di certo postmoderno, di “spingersi oltre”, di innovare tout court, e si accetta invece di riprendere in maniera smaliziata forme, stilemi e modi consegnati dalla storia letteraria. In questo senso, riprendendo un paio di concetti che Barth espresse compiutamente alle soglie degli anni Settanta, mi pare che in Wallace e in altri autori a lui coevi ci sia molto più replenishment che exhaustion. Detto questo, personalmente non so dire a che punto sia arrivata oggi la letteratura. Se per certi versi siamo al loop (io per altro non lo credo), nulla impedisce che a breve possano presentarsi nuove forme o modi o strumenti letterari, o che per converso qualcos’altro si ridimensioni, si atrofizzi sino a divenire inservibile, per poi magari riapparire, inaspettatamente, sotto nuove spoglie.

un nuovo modo di rapportarsi alla storia letteraria e alle tradizioni (quindi anche a quella postmoderna) che in essa si sono radicate. L’ha detto molto bene Rick Moody, rispondendo a una domanda in cui gli si chiedeva quale fosse la tradizione dietro la sua scrittura: “l’idea modernista che tutto è possibile, l’idea postmoderna che ormai tutto è già stato detto, l’idea post-postmoderna che, dal momento che tutto è già stato detto, tutto è permesso”. Se le cose stanno così – e io credo che le parole di Moody colgano molto bene l’approccio alla scrittura di molti suoi “colleghi” – credo non ci sia nessuna contraddizione, anzi: ci si libera dalla necessità, tipica di certo postmoderno, di “spingersi oltre”, di innovare tout court, e si accetta invece di riprendere in maniera smaliziata forme, stilemi e modi consegnati dalla storia letteraria. In questo senso, riprendendo un paio di concetti che Barth espresse compiutamente alle soglie degli anni Settanta, mi pare che in Wallace e in altri autori a lui coevi ci sia molto più replenishment che exhaustion. Detto questo, personalmente non so dire a che punto sia arrivata oggi la letteratura. Se per certi versi siamo al loop (io per altro non lo credo), nulla impedisce che a breve possano presentarsi nuove forme o modi o strumenti letterari, o che per converso qualcos’altro si ridimensioni, si atrofizzi sino a divenire inservibile, per poi magari riapparire, inaspettatamente, sotto nuove spoglie.

Wallace ha concluso la sua esistenza con un gesto al quale, per ora, non si possono dare spiegazioni. Sappiamo che la notizia del suicidio dello scrittore americano le è giunta quando aveva già terminato la stesura: come si è sentito?

Non credo di saper dire come mi sono sentito; di certo non ho tentato di razionalizzare la cosa, né tantomeno di trovare plausibili risposte (credo per altro non spetti a nessuno trovarne): è d’altra parte, solo in misura ridottissima, qualcosa che posso effettivamente comprendere e abbracciare nella sua profondità e tragicità. Ecco, forse posso dire che per me, come credo per molti altri, la notizia sia giunta inaspettata. Il fatto, poi, che la sua morte sia stata compianta da gran parte dell’establishment letterario – ossequi di superficie a parte – testimonia che Wallace, evidentemente, è riuscito come forse pochi altri scrittori a lui coevi a parlare a molti, se non a tutti i suoi lettori.

Per concludere le chiederei di dare un consiglio a un lettore che volesse per la prima volta avvicinarsi all’opera di Wallace e le chiedo di togliermi una curiosità: perché What Fun Life Was?

Allora, se mi posso permettere di dare un consiglio a un neofita che intende avvicinarsi a Wallace, [img4]suggerisco Derivative Sports in Tornado Alley (qui tradotto come Tennis, trigonometria e tornado), divertente e assieme triste resoconto del “lento apprendistato” del Nostro – nonché, forse, miglior viatico a Infinite Jest. What Fun Life Was è il titolo del primo album dei Bedhead. L’ho scelto perché mi è parso sintetizzare in poche parole molti degli aspetti centrali del romanzo: l’idea, nelle parole dell’autore, di una cultura, la nostra, che ha individuato nella spasmodica ricerca del piacere e del “divertimento” il proprio fine ultimo; l’idea che, consapevolmente o meno, siamo sempre più disposti a farci “intrattenere” (entertainment, non a caso, è il termine con cui Wallace spesso si riferisce alla pellicola mortale che dà titolo al romanzo); l’idea che talvolta la soglia che separa divertimento e dolore – se non, come appunto nel romanzo, divertimento e morte – sia a tal punto labile da non essere nemmeno più distinguibile. D’altra parte lo stesso titolo Infinite Jest, anche nel suo rifarsi all’Amleto shakespeariano, sintetizza bene tutto ciò; credo che in questo senso What Fun Life Was gli sia complementare.

A cura di Michele Marcon

incontri ravvicinati ::