La vallata lacrimevole

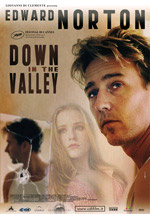

Edward Norton, l’attore. L’ambiguo trafficante di droga de La 25a ora di (25th Hour, Spike Lee, 2002), lo sfuggente misterioso di Fight Club (id., David Fincher, 1999), l’imperturbabile e saggio avvocato di Larry Flynt – Oltre lo scandalo (The People vs. Larry Flynt, Milos Forman, 1996). Un attore eclettico, capace, imprevedibile, che finora non aveva sbagliato un colpo. Poi, come d’altronde nella filmografia di tutti i più grandi, arriva inesorabile la macchia, che speriamo sia facile da lavare e che se ne vada senza lasciare traccia alcuna. Non si capisce bene perché Norton e la deuteragonista, la promettente Evan Rachel Wood, che già nella scomoda commedia adolescenziale Thirteen (id., Catherine Hardwicke, 2003) aveva dimostrato le sue potenzialità, abbiano preso parte a un progetto di questo genere: il mediocre Down in the valley, zoppicante terzo film di David Jacobson.

Edward Norton, l’attore. L’ambiguo trafficante di droga de La 25a ora di (25th Hour, Spike Lee, 2002), lo sfuggente misterioso di Fight Club (id., David Fincher, 1999), l’imperturbabile e saggio avvocato di Larry Flynt – Oltre lo scandalo (The People vs. Larry Flynt, Milos Forman, 1996). Un attore eclettico, capace, imprevedibile, che finora non aveva sbagliato un colpo. Poi, come d’altronde nella filmografia di tutti i più grandi, arriva inesorabile la macchia, che speriamo sia facile da lavare e che se ne vada senza lasciare traccia alcuna. Non si capisce bene perché Norton e la deuteragonista, la promettente Evan Rachel Wood, che già nella scomoda commedia adolescenziale Thirteen (id., Catherine Hardwicke, 2003) aveva dimostrato le sue potenzialità, abbiano preso parte a un progetto di questo genere: il mediocre Down in the valley, zoppicante terzo film di David Jacobson.

Anzi, si può capire. Il progetto infatti, l’idea di base che sorregge il film non è niente male: un giovane ragazzo, che si crede un cowboy contemporaneo, diventa l’eroe cattivo e negativo, ma lo diventa perché non si riconosce nella società contemporanea, nella sua perdita di valori morali ed etici, e così si fa psicopatico, combattendo quella stessa società con le povere armi a sua disposizione. L’idea è buona. Svilupparla bene è un altro discorso. Mentre nella prima metà del film infatti la pellicola scorre relativamente nell’attesa che prenda un buon corso (l’eroe negativo risulta addirittura simpatico), è da un certo momento in poi che il film prende una brutta piega, sia dal punto di vista narrativo che da quello del linguaggio cinematografico, sprofondando nel politicamente corretto, nella banalità più triviale e, come troppo spesso accade nelle commedie e nei drammi americani, con il presunto giusto e buono che ha la meglio.

Anzi, si può capire. Il progetto infatti, l’idea di base che sorregge il film non è niente male: un giovane ragazzo, che si crede un cowboy contemporaneo, diventa l’eroe cattivo e negativo, ma lo diventa perché non si riconosce nella società contemporanea, nella sua perdita di valori morali ed etici, e così si fa psicopatico, combattendo quella stessa società con le povere armi a sua disposizione. L’idea è buona. Svilupparla bene è un altro discorso. Mentre nella prima metà del film infatti la pellicola scorre relativamente nell’attesa che prenda un buon corso (l’eroe negativo risulta addirittura simpatico), è da un certo momento in poi che il film prende una brutta piega, sia dal punto di vista narrativo che da quello del linguaggio cinematografico, sprofondando nel politicamente corretto, nella banalità più triviale e, come troppo spesso accade nelle commedie e nei drammi americani, con il presunto giusto e buono che ha la meglio.

Ambientato nella grigia, urbanisticamente brutta San Fernando Valley, dipinta da una fotografia eccessivamente piatta che non vira mai oltre il grigio, il film è un susseguirsi di dialoghi banali e di scene grottesche quanto improbabili. E anche quando la regia tenta di alzare un po’ la testa con inquadrature nuove e un montaggio non ordinario, il tutto ritorna vacuo proprio grazie a quello che probabilmente è il maggior difetto della pellicola: una sceneggiatura ai limiti della sopportazione, fatta di dialoghi triti, sentiti e risentiti. Un canovaccio ormai steso troppe volte: la ragazza ribelle che non dà retta al padre ma alla fine si accorge che lui aveva ragione facendo così ritrovare all’iniziale famiglia problematica compattezza e gioia di stare insieme. Habemus papam, viene da dire.

Ambientato nella grigia, urbanisticamente brutta San Fernando Valley, dipinta da una fotografia eccessivamente piatta che non vira mai oltre il grigio, il film è un susseguirsi di dialoghi banali e di scene grottesche quanto improbabili. E anche quando la regia tenta di alzare un po’ la testa con inquadrature nuove e un montaggio non ordinario, il tutto ritorna vacuo proprio grazie a quello che probabilmente è il maggior difetto della pellicola: una sceneggiatura ai limiti della sopportazione, fatta di dialoghi triti, sentiti e risentiti. Un canovaccio ormai steso troppe volte: la ragazza ribelle che non dà retta al padre ma alla fine si accorge che lui aveva ragione facendo così ritrovare all’iniziale famiglia problematica compattezza e gioia di stare insieme. Habemus papam, viene da dire.

A cura di

in sala ::