Dogma all’americana

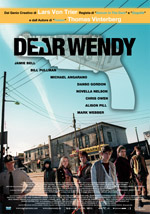

Il Dogma 95, manifesto per un cinema nuovo scritto e promosso da Lars Von Trier e Thomas Vinterberg nella primavera del 1995, si poneva come obiettivo quello di purificare il cinema dall’immobilismo autoreferenziale nel quale si trovava dagli anni sessanta, mutandone i canoni estetici basilari attraverso dieci nuove regole registiche a cui attenersi. I cambiamenti dovevano essere riportati a livello tecnico, annullando la finzione a scapito di un nuovo realismo. Con il passare degli anni e dopo un considerevole numero di pellicole sperimentali, i fondatori di questo movimento hanno deciso di spostare le loro idee radicali sul versante tematico. Il caso di questo Dear Wendy è sintomatico del cambio di direzione del movimento.

Il Dogma 95, manifesto per un cinema nuovo scritto e promosso da Lars Von Trier e Thomas Vinterberg nella primavera del 1995, si poneva come obiettivo quello di purificare il cinema dall’immobilismo autoreferenziale nel quale si trovava dagli anni sessanta, mutandone i canoni estetici basilari attraverso dieci nuove regole registiche a cui attenersi. I cambiamenti dovevano essere riportati a livello tecnico, annullando la finzione a scapito di un nuovo realismo. Con il passare degli anni e dopo un considerevole numero di pellicole sperimentali, i fondatori di questo movimento hanno deciso di spostare le loro idee radicali sul versante tematico. Il caso di questo Dear Wendy è sintomatico del cambio di direzione del movimento.

Partendo da un soggetto di Von Trier, Vinterberg ha cercato di accendere i toni polemici sull’uso del potere politico e militare che gli Stati Uniti impongono al mondo da quasi un secolo. Come il suo collega aveva fatto con la piattaforma teatrale di Dogville (id., Lars Von Trier, 2003) il regista ha isolato un piccolo palcoscenico, identificato con la fittizia città di Estherslope, ricostruendo un microsistema indipendente uguale in ideali, abitudini e paure allo stato di appartenenza.

La metafora è semplice e chiara: se si gioca con le pistole prima o poi si rischia di infliggersi del male da soli. Il “pacifismo armato”, ideale utopico per il quale sei giovani ragazzi si distaccano dalla comunità per fondare in una miniera abbandonata una piccola società segreta, rappresenta il bigottismo dei molti americani che dalle metropoli si sono spostati con gli anni nelle tranquille periferie americane, armati fino ai denti per difendere il loro equilibrio conservatore. Il nemico è identificato spesso nelle “bande”, misteriose e invisibili minacce dell’ordine pubblico che nel film non appaiono mai, anzi l’unica banda è proprio il clan dei “Dandies” fondato in nome del pacifismo armato dal giovane protagonista Bill.

La metafora è semplice e chiara: se si gioca con le pistole prima o poi si rischia di infliggersi del male da soli. Il “pacifismo armato”, ideale utopico per il quale sei giovani ragazzi si distaccano dalla comunità per fondare in una miniera abbandonata una piccola società segreta, rappresenta il bigottismo dei molti americani che dalle metropoli si sono spostati con gli anni nelle tranquille periferie americane, armati fino ai denti per difendere il loro equilibrio conservatore. Il nemico è identificato spesso nelle “bande”, misteriose e invisibili minacce dell’ordine pubblico che nel film non appaiono mai, anzi l’unica banda è proprio il clan dei “Dandies” fondato in nome del pacifismo armato dal giovane protagonista Bill.

La pellicola si avvicina molto a due opere fondamentali nella trattazione di questa tematica come Bowling for Columbine (id., Michael Moore, 2002) ed Elephant (id., Gus Van Sant, 2003), cogliendo spunti riflessivi da entrambi. Del film di Van Sant viene riutlizzato lo sguardo ancora innocente dei ragazzi che si trovano costretti a scontrarsi con abitudini (il timore per l’estraneo) e stili di vita (il lavoro in miniera) imposti dalla società. È ironico come il regista faccia vestire i “Dandies” con abiti d’epoca tipici dei missionari che per primi avevano portato in America la cultura della paura nei confronti dello sconosciuto (gli indiani) e del misterioso (la caccia alle streghe).  Da Moore invece Dear Wendy recupera la mitizzazione dell’arma, ripresa spesso con focali molto strette, e mostrandola come un simbolo peccatore, affascinante e attrattivo nella sua pericolosa incontrollabilità.

Da Moore invece Dear Wendy recupera la mitizzazione dell’arma, ripresa spesso con focali molto strette, e mostrandola come un simbolo peccatore, affascinante e attrattivo nella sua pericolosa incontrollabilità.

Vinterberg non compie un passo indietro con quest’opera, che però meno del sottovalutato Le forze del destino (It’s all about love, 2003) porta avanti il discorso reazionario dei fondatori del Dogma 95. L’opera asciutta e compatta, molto attenta ai particolari scenografici e nella fotografia crepuscolare di Anthony Don Matle (fidato collaboratore anche di Von Trier), trova il punto debole proprio nella tematica, abbandonando quel fondamentale gusto per il diverso e il disturbante che avevano fatto di Festen (id., 1998) il più importante film nordico degli anni novanta.

A cura di

in sala ::