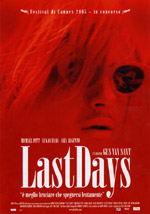

Gli ultimi giorni del mito

Senza parole di Claudia Triolo **********

Gus Van Sant ci porta in un viaggio che dovrebbe cogliere il profondo più intimo dell’animo umano, ma si chiede anche come sia possibile farlo. La risposta che il regista si dà è che non bisogna nemmeno pretendere di poterlo fare, bisogna allontanarsene per poterlo vedere da vicino. Il musicista Blake, nei suoi ultimi giorni di vita, abita in una casa enorme dall’intonaco scrostato, dai colori grigi e marrone dell’autunno. Qui si aggira senza meta, sfugge ai personaggi che lo circondano e così anche alla macchina da presa. Cosa pensa? Cosa dice? Non ne sappiamo molto. In maniera disconnessa farfuglia a se stesso «devo pensare, devo pensare», ma in realtà non comunica né con gli altri né con se stesso.

Gus Van Sant ci porta in un viaggio che dovrebbe cogliere il profondo più intimo dell’animo umano, ma si chiede anche come sia possibile farlo. La risposta che il regista si dà è che non bisogna nemmeno pretendere di poterlo fare, bisogna allontanarsene per poterlo vedere da vicino. Il musicista Blake, nei suoi ultimi giorni di vita, abita in una casa enorme dall’intonaco scrostato, dai colori grigi e marrone dell’autunno. Qui si aggira senza meta, sfugge ai personaggi che lo circondano e così anche alla macchina da presa. Cosa pensa? Cosa dice? Non ne sappiamo molto. In maniera disconnessa farfuglia a se stesso «devo pensare, devo pensare», ma in realtà non comunica né con gli altri né con se stesso.

Blake è quasi sempre ai margini dell’inquadratura, la sua essenza non può essere colta, e quindi non può essere messa a fuoco neanche la sua persona fisica. Pare che sia già morto, che sia come uno di quei fantasmi che abitano i vecchi manieri, che non fanno più paura. E la macchina da presa lo segue da lontano, quasi lo spia, oppure lo segue per un po’ e poi se ne va, come annoiata, altre volte lo inquadra di spalle, oppure lo tiene insistentemente fuori fuoco (o è l’immagine di Blake che diventa sfocata quando si cerca di coglierla?). Ma la macchina da presa può anche essergli amica, tiene “gli altri” lontano da lui. Nella scena in cui Lukas cerca di chiedergli consiglio su una canzone, cerca anche di avvicinarsi a lui, di guadagnarsi un posto più degno all’interno dell’inquadratura, ma rimane sempre un terribile, immenso vuoto fra i due.

Lo stesso vuoto che divide Blake dal venditori di annunci delle pagine gialle: la parte destra e la parte sinistra dell’inquadratura non comunicano, Blake tenta dapprima di rispondere alle domande dell’uomo, ma ciò che gli esce dalla bocca non sono altro che parole farfugliate, chiuse in se stesse. La macchina da presa lo tiene lontano da un mondo mediocre, fatto di piccole cose, discorsi irritanti, di cui la quotidianità è piena. Lo tiene lontano dall’ipocrisia, dall’insensatezza (in cui viviamo e a volte per cui viviamo) dei due ragazzi mormoni, del detective, del melenso, putrescente video musicale dei Boys II Men. E allora forse non è Blake il fantasma, sono gli altri a essere degli zombie, dei morti che si ostinano a voler popolare questa terra. Quando muore, Blake non “tornerà”, la sua anima si distacca dal corpo e si arrampica (quasi a fatica) per allontanarsene definitivamente.

Rumori di icone di Roberto Monzani ********

Termina nella trasfigurazione di un corpo, quello dell’icona forse più forte di una intera generazione, il viaggio di Gus Van Sant nel delirio psicotico, ma soprattutto nei disagi e nelle esigenze, di una generazione.

È il distaccamento, il compimento di un viaggio musicale, la composizione dell’ultima canzone in cui esorcizzare il proprio male di vivere, e l’ascesa, in senso più ferocemente ledzeppelinghiano che comunemente cristiano, per raggiungere il culmine di una fuga dal mondo reale, o forse solo immaginario, di uno dei più grandi rocker di tutti i tempi.

Nel narrato verità e finzione si mescolano, quasi sempre a favore del non vero, Kurt Cobain è semplicemente Blake (William?), le sue canzoni non sono sue, la voce neanche. I personaggi che popolano l’acquario in cui galleggia sembrano ectoplasmi che appaiono e scompaiono (vedi Asia Argento),  ma in entrambi i casi non lasciano traccia di sé.

ma in entrambi i casi non lasciano traccia di sé.

Ecco come il regista americano traccia il ritorno di un dannato allo stato di innocence, alla posizione fetale, il momento successivo alla incedente corruzione del vivere, la purezza che ritorna.

Blake (Kurt Cobain) è schiavo dell’icona che rappresenta, circondato solo da chi vuole i suoi soldi e da chi si serve della sua arte. C’è un assistente sociale, qualche improbabile amico (due dei Sonic Youth) e addirittura un investigatore privato.

Ma soprattutto c’è il rumore, nella sua testa e nelle orecchie dello spettatore. L’audio ambiente che copre la sua voce solo sussurrata. È una richiesta d’aiuto che non perviene. A volte è poesia recitata con un filo di voce, che si confonde nel frastuono dell’intorno.

Insomma il regista gioca tra vero e non vero, spazio, tempo e punti di vista che si inseguono in un montaggio insistente e lucidamente distaccato.

La fotografia è bella e angosciante. Micheal Pitt sporco ma angelico.

Sicuramente, per concludere, non si tratta di un film per tutti.

Addirittura, forse, non piacerà a molti dei tanti fan dei Nirvana.

Sarebbe stato più facile girare un biopic con vita, morte, miracoli (con conseguenti spese di produzione) e soprattutto relativa colonna sonora, ma non sarebbe stato il film di Gus Van Sant. Ma soprattutto, parlando di qualcuno che ha così profondamente odiato il culto della propria immagine e che ne è rimasto vittima, credo sia giusto così.

Father, O Father, what do we here,

In this land of unbelief and fear?

The Land of Dreams is better far

Above the light of the Morning Star.

W. Blake

Last and least di Giacomo Freri ****

Alcune annotazioni sul perché Last Days non mi ha convinto.

Annotazione contenutistica. Il film é zeppo di una simbologia da quattro soldi: l’inserzionista delle pagine gialle rappresenta la becera mercificazione della musica dei Nirvana? E i mormoni? Una religiosità vuota che non può dare la salvezza? Il confronto tra il video patinato dei Boys II Men e Blake in overdose, poi, é di una banalità sconcertante (almeno poteva metterci i Take That). Ma il fondo Gus Van Sant lo tocca nel finale, con lo spiritello che esce dal corpo esamine di Blake/Kurt: dopo un’ora e mezza di piani sequenza e inquadrature fisse, appare come uno scivolone “new age” davvero desolante.

Annotazione linguistica. La ricetta vincente di Elephant (id., 2003, non prendo in considerazione Gerry – id., 2002 – perché non è nemmeno uscito) questa volta non funziona: se in quel caso Van Sant aveva ideato un linguaggio assolutamente innovativo, geniale e coerente con la materia che stava affrontando, con Last Days le cose sono totalmente differenti. Elephant era un racconto corale, e il gioco dei “piani sequenza circolari” amalgamava e mescolava tra loro le schegge impazzite di un mondo delirante. Last Days, invece, è un racconto privato, intimo, e il meccanismo sembra girare a vuoto.

Annotazione triviale. Forse sarò un estimatore troppo convinto di Cobain (lo considero un genio della storia del rock, insieme a Hendrix e a pochi altri),  e Van Sant aveva comunque avvertito i fan dei Nirvana, però, per quanto mi riguarda, vederlo che rantola e barcolla per un’ora e mezza come un ebete, mi fa girare le palle.

e Van Sant aveva comunque avvertito i fan dei Nirvana, però, per quanto mi riguarda, vederlo che rantola e barcolla per un’ora e mezza come un ebete, mi fa girare le palle.

Annotazione conclusiva. Non mi consola il pensare che Van Sant non abbia girato la solita biografia alla Ray (id., Taylor Hackford, 2004 – è comunque il minimo che ci si poteva aspettare da uno come lui), piuttosto, la domanda che mi sorge spontanea è: si sentiva davvero il bisogno di un film che pedina per due giorni di seguito un musicista devastato dalla droga, che non parla ma mugugna e gira per casa vestito da donna con in mano un fucile?Direi proprio di no; e Van Sant, con Last Days, non ha reso onore né a Kurt Cobain né a suoi spettatori (almeno alcuni).

A cura di

in sala ::