Ai confini della realtà

Ai confini della realtà

di Mario Bonaldi (**)

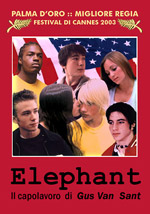

Troppo debole come film di denuncia; sterotipato e superficiale se inteso come analisi d’un malessere generazionale. Elephant ha vinto Palma d’oro e miglior regia a Cannes; eppure, a visione completata, lascia nello spettatore una forte perplessità: perché? cosa giustifica un film del genere?

Ultimo lavoro di Gus Van Sant, Elephant si ispira ad un fatto di cronaca (la strage al Columbine High School avvenuta nel 2001) plasmando la realtà in un’opera di fiction, la tragedia in spunto narrativo. Intenzione del regista era probabilmente dar vita ad un film così lucido ed eloquente da non aver bisogno di ulteriori commenti. Dunque assistiamo ad una possibile versione dei fatti accaduti; una sorta di concretizzazione di ciò che l’immaginario collettivo ha percepito della vicenda. Tuttavia questa logica semplificatoria è ciò che determina non solo la debolezza del risultato finale, ma la sua stessa liceità; pone in questione nientemeno che la ragion d’essere dell’iniziativa. Per quale motivo infatti tanta fretta, tanta sciatteria nell’introdurre certi elementi? I due assassini possedevano materiale nazista, erano accusati di omosessualità dai compagni di scuola? Ecco i due giovani che puntualmente, secondo copione, guardano un documentario nazista in tivù; eccoli baciarsi sotto la doccia quel fatale mattino.

La denuncia della facilità con cui negli Stati Uniti chiunque può procurarsi armi da fuoco si risolve in una cliccata su internet, in una rapida consegna a domicilio. Impressionante, ma troppo poco per parlare di Elephant come di un film di denuncia.

Il malessere sociale che confonde e turba gli adolescenti americani? Bastano la comparsata d’un padre ubriaco, una triplice vomitata femminile dopo pranzo, un accenno al conformismo di certi ambienti scolastici.

E con tutto ciò Elephant pur vibra, per certi istanti, d’una speciale tensione: penso in particolare ai primi momenti della sparatoria, quando gli studenti, future vittime e bersagli, fanno moltissima fatica a realizzare ciò che sta succedendo, a distinguere la violenta, allucinante realtà dal mondo fittizio, ma sempre osceno e violento, in cui sono immersi continuamente, complici i telegiornali del loro paese (a questo proposito chi non l’ha ancora fatto corra a vedersi Bowling for Columbine di Michael Moore).

E con tutto ciò Elephant pur vibra, per certi istanti, d’una speciale tensione: penso in particolare ai primi momenti della sparatoria, quando gli studenti, future vittime e bersagli, fanno moltissima fatica a realizzare ciò che sta succedendo, a distinguere la violenta, allucinante realtà dal mondo fittizio, ma sempre osceno e violento, in cui sono immersi continuamente, complici i telegiornali del loro paese (a questo proposito chi non l’ha ancora fatto corra a vedersi Bowling for Columbine di Michael Moore).

Forse sbaglio; forse l’arte ha tutto il diritto di saccheggiare la realtà, di trafugare i corpi, d’intingere la penna nelle lacrime ancora tiepide. Forse Elephant non ha altro compito che appiattire le linee prospettiche della realtà per appagare una Forma. E qui, bisogna dirlo, il film detiene i suoi migliori argomenti: registicamente, tecnicamente è di grandissima perizia.

Eppure credo che chi sceglie di raccogliere un fatto, un dolore che è stato, debba tenere conto della responsabilità che tale scelta implica, del fardello che ci si ritrova a dover collocare. Elephant è troppo superficile, troppo semplicistico per giustificare la spinta che lo ha fatto nascere. Sbagliato, mi sembra la parola giusta.

Carrellate nel vuoto

di Raffaele Elia (***)

L’idea del film è stata ispirata a Gus Van Sant dalla visione di un cortometraggio che Alan Clarke e Danny Boyle hanno girato nel 1989 per la BBC sulla violenza giovanile in Irlanda del Nord. Il regista americano ha cercato di ricreare la stessa atmosfera di apparente normalità seguendo alcuni alunni all’interno della Colombine High School di Denver nelle ore che precedettero la strage del 1999. La scelta narrativa forte è di non procedere ad una presuntuosa indagine sociologica delle ragioni del massacro ma di descrivere dall’esterno il luogo dove questo è accaduto. I personaggi quindi sono volutamente non approfonditi, non facilmente patetizzati, la sceneggiatura si tiene a distanza da ogni arbitraria immersione nelle loro psicologie e loro nomi che introducono i capitoli del film restano estranei, simbolici come quelli di un elenco di caduti di guerra. Raramente come in questo film è la forma a creare il contenuto. La mdp pedina gli attori di spalle con lunghi piani sequenza composti da infinite carrellate a seguire che ricordano quelle riservate dai Fratelli Dardenne a Olivier Gourmet ne “Il figlio” (2002). I registi belgi però braccavano il protagonista con la mdp posizionata sempre al lato della sua testa facendo in modo che la sua figura occupasse quasi l’intera inquadratura mentre Van Sant accompagna i ragazzi attraverso gli spogli corridoi della scuola amplificando la sensazione di vuoto e isolamento all’interno di uno non-luogo freddo e labirintico. Nel film non si vede mai una ripresa di un’aula piena, di un punto di aggregazione ma i giovani sono solo tanti piccoli punti in uno spazio che li sovrasta. L’uso virtuoso di flash back continuamente a ritroso e di una fotografia spesso sovraesposta crea un universo ieratico in cui fluttuano i volti asettici di ragazzi normali mentre i due autori del massacro avanzano all’interno della scuola con movimenti del corpo cadenzati come in un videogioco. Pochi accenni socio-politici (le armi acquistate con un semplice ordine via internet, qualche incomprensione familiare, un videogioco violento, il documentario sui nazisti in tv a sottolineare la banalità del male, ….); per descrivere una società che sembra più “della distanza e del vuoto” che quella “della paura” descritta da Michael Moore in “Bowling for Colombine”. Vincitore Palma d’oro e Miglior Regia Festival di Cannes 2003

Lasciatemi Ricordare

di Fabio Falzone (*)

Il cinema, intenzionalmente o in maniera automatica, può essere uno strumento per esprimere la memoria, una memoria che è pubblica, popolare, penetrante, plausibile e perciò irresistibile e talvolta costrittiva. Il caso della strage alla scuola Colombine lascia una traccia (un solco profondo) nella memoria grazie al potere delle parole dei famigliari delle vittime, delle testimonianze terribili dei sopravvissuti. Una traccia marcata a fuoco da quei protagonisti che hanno vissuto e lasciato parole significanti, “le parole della Colombine” che ci hanno proposto un’immagine (sui quotidiani, nelle interviste televisive) senza imporcela. La strategia di rappresentazione di Gus van Sant (inutilmente brillante la regia) pur nel tentativo di cercare la massima oggettività possibile, è tuttavia un racconto, una mediazione di quella memoria, e la sua potenza sta nelle immagini di ricostruzione, nelle interazioni tra i personaggi, nei dialoghi, in certi casi assolutamente fuori luogo, viste le premesse di oggettività.

Ma allora cosa ricordare? La domanda andrebbe corretta. Prima bisognerebbe rispondere ad un altro quesito: chi ha il diritto di raccontare queste cose? Domanda difficile. Tuttavia un dato di fatto ci rimane, visibile, inequivocabile: gli spettatori, ipnotizzati dall’orrore delle scene, ricordano il film. Ci sono stati offerti, e possiamo accettarli, ricordi dello schermo, adattati per lo schermo, al “congiuntivo”, ma ce ne sono stati anche di definitivi. Non abbiamo nessun altro luogo dove andare a ricordare se non usciamo da Elephant: la strage alla Colombine diventa un film, il film diventa la strage alla Colombine.

Ciò che Van sant fa inevitabilmente della memoria, come del resto molta Hollywood, è contenerla, toglierle l’asprezza. Credo che ci siano alcune cose che non possono e non dovrebbero essere rappresentate. Elephant non evita i possibili danni di effetti desensibilizzanti delle immagini dirette di violenza, non rappresenta la memoria della violenza. Quelle cose di cui accennavo prima, sono realtà, drammatiche verità dell’altro ieri, che un film del genere media e rinchiude in un modello, in una metafora che deve esistere, deve essere costruita affinché le rendiamo nostre. La memoria di un documentario (vedi Micheal Moore) invece è un invito: a confrontare, adottare, appropriarsi. Elephant sembra la risposta di Hollywood a Bowling for Colombine (fuori dalla distribuzione in USA); una presa di posizione amorale, non immorale: la distanza che crea e maschera come vicinanza, le connessioni che opera mentre ci tiene separati, riduce la visibilità, la vividezza di chi ha vissuto Colombine e dell’orrore umano profondo che ci sta dietro.

Curiosità sul titolo:

Il titolo del film deriva dal sopracitato documentario di Alan Clarke del 1989 per la BBC sulle violenze tra cattolici e protestanti nell’Irlanda del Nord: “elephant” si riferisce alla “parabola dell’ elefante nella stanza” che nessuno sa o vuole riconoscere al tatto, scambiandolo ora per un serpente per via della proboscide, ora per un albero: il mondo, di solito, tenta di dimenticare le responsabilità verso le gesta dei propri figli. Così, negli Stati Uniti, eventi come la strage di Columbine sono tabù per le televisioni, le famiglie, la società che le genera e le lobby delle armi da fuoco che continuano, imperterrite, a dettare legge.

A cura di

in sala ::